2022年11月18日晚上,复旦大学文物与博物馆学系教授、博士生导师、刘朝晖教授应邀作了题为《再现与汇融:16-18世纪中国瓷器和欧洲艺术的相遇》的线上讲座,此次讲座是电竞博彩“风华浙东大讲堂”第33讲,也是宁大文博系列讲座第3讲。讲座由电竞博彩文博专硕点负责人刘恒武教授主持。

首先,刘老师介绍了中国瓷器在欧洲的早期传播。他指出,最早被著录的输入欧洲的中国瓷器是丰山瓶。这件瓷瓶背后的历史信息较为清晰,该瓶曾被用以祝贺查尔斯三世1381年登基为拿波里国王,也一度为法国国王路易十四王太子的私产。可以说,在大航海时代之前,只有极少数的中国瓷器到达欧洲,所以极为珍贵,其中不少瓷器来自于中东与欧洲贵胄之间的转赠。

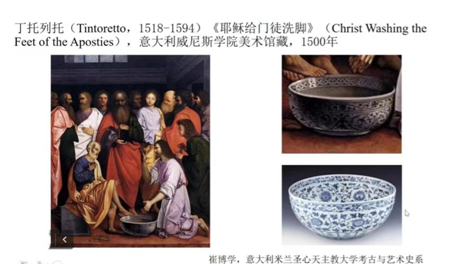

再者,刘老师用大量的图片资料向我们展示了中国瓷器在西方绘画中的呈现。中国瓷器形象在西方绘画中出现较多,如有弗朗切斯科•贝纳利奥的《圣母子像》(约1460)、丁托列托(1518-1594)的《耶稣给门徒洗脚》和维米尔的《窗边读信的少女》(1657-1659)等。资料表明,静物画的流行与欧洲从中国进口瓷器的贸易繁荣基本保持同步,在十七世纪初走向兴盛,十八世纪初衰落。中国风在这一时期多作为一种元素出现在静物画中,林纳德即为典型画家之一。

接着,刘老师以代尔夫特陶瓷为例就欧洲陶瓷对中国瓷器的模仿展开论述。他指出,随着中国陶瓷在欧洲的畅销,17世纪中叶到18世纪中叶,荷兰代尔夫特的陶瓷厂用本地锡釉陶工艺仿制中国、日本外销瓷,将源自东方的装饰纹样与适应欧洲人生活习俗的器型结合起来,其产品在欧洲市场上获得较大成功,并使得其他各国争相模仿。

最后一部分,刘老师用大量的案例材料为我们展示了中国陶瓷在欧洲的改装和重饰。对中国瓷器的再装饰现象在中东和欧洲等地广泛存在。再装饰的方法很多,如有上彩、刻花、改装和金属镶嵌等。十七世纪以来,中国、日本瓷器大量外销欧洲,为东方瓷器加装金属成为一种风尚。十八世纪是瓷器上加装金属附件的黄金年代,巴黎成为金属附件镶嵌的制造中心和集散地。这一时期改装主要是由奢侈品商人推动的,其最为重要的目的是适应当地室内装修的风格。

讲座结束后,刘恒武教授对本次讲座进行了总结。之后师生们又与刘教授进行了热烈交流,讲座圆满结束。

主讲人简介:

刘朝晖,复旦大学文物与博物馆学系教授,博士生导师,副系主任。上海市文物鉴定委员会委员,上海古陶瓷科学技术研究会副理事长,上海市非物质文化遗产保护工作专家委员会委员。主要从事中国古陶瓷和物质文化史研究,兼及东亚古代陶瓷。近年来研究主要集中于景德镇瓷器与瓷业社会史、外销瓷器与东西方文化交流。曾先后在日本立教大学、美国波士顿艺术博物馆、香港城市大学、法国国家科研中心、英国牛津大学、荷兰莱顿大学访问。主持完成国家社科基金、教育部社科研究规划项目多项,主要代表作有专著《明清以来景德镇瓷业与社会》、论文“克拉克瓷器的再探讨——以中国消费市场为中心”“瓷画、版画和文人趣味——转变期青花瓷器装饰与社会风尚研究”“唐青花研究の再思考”“晚明瓷器鉴藏风尚探研”等。